サウナ後の「リフレッシュ感」にハマり、週末にサウナに行くのが楽しみになってきた。

「ととのう」という感覚も、「この感覚か!」と、なんとなく分かってきた。

でも、こんなことを思うことはありませんか?

「自分の体の洗い方、本当にこれで合ってる?」

「サウナ前って、どこまで洗うのが正解なんだろう」

「もっと汗をかくために、洗い方にコツってあるの?」

「サウナ前と、後に洗う人、両方いるけどどっちが正解?」

サウナに数回通い、その魅力に気づき始めたなら、一度はそう考えたことがあるはずです。

さにき

さにき年間100回以上サウナに通う僕も、通い始めたころはサウナに入っても、ととのわない日があったりして…

ととのう日と、ととのわない日、その違いを模索していました。

実は、サウナの「洗体」は、単なるマナーや清潔さのためだけではありません。

洗い方一つで、その日の「汗の質」や「ととのいの深さ」が大きく変わってしまうほど、重要な「準備運動」なのです。

皮脂を落としすぎると汗が出にくくなり、かといって洗わなければ不衛生だし汗腺が詰まる…。

この記事では、そんなサウナ中級者の疑問に答えます。

- 結論:体は「サウナ前」に洗うのが正解

- 理由:汗腺のフタを開け、発汗効率を最大化するため

- 新常識:「ゴシゴシ洗いはNG」。泡で「髪→体→顔」の順に洗う

- お悩み解決:リンスは「サウナ後」、下茹で(湯通し)で発汗をサポート

これら「洗体の全知識」を、論理的に、そして具体的に解説していきます。

この記事を読めば、あなたはもう「洗い方」に迷いません。

自信を持ってルーティンをこなし、次のサウナで「あ、いつもと違う」と実感できる、ワンランク上の「ととのい」を手に入れられるはずです。

正しい洗い方を知り実践することで、サウナ室で効率的に体を温められて、水風呂の爽快感が増し

外気浴では、椅子に沈み込むような深いととのいを感じ、目を開いた世界の色どりを、より繊細に感じられることになるでしょう。

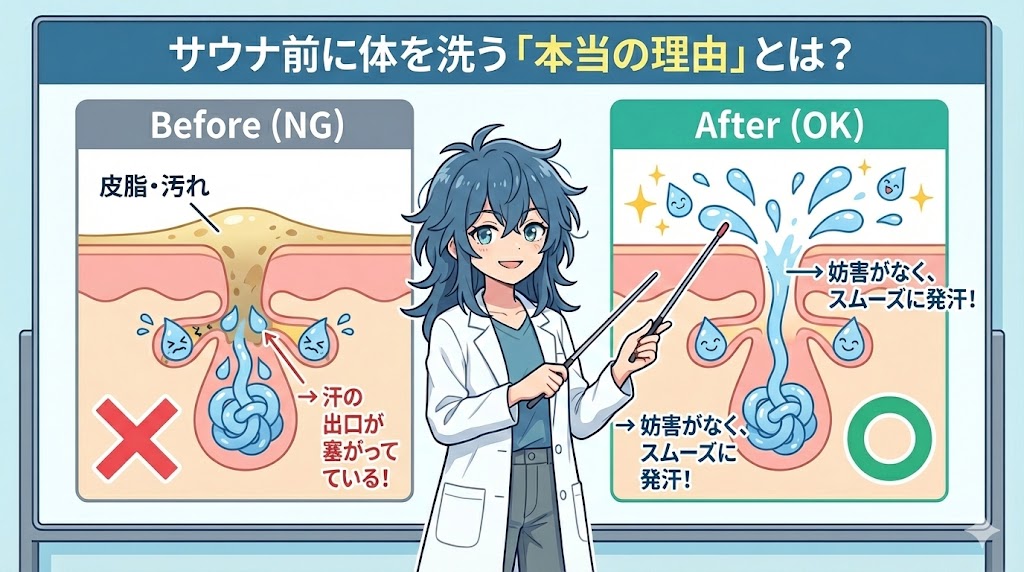

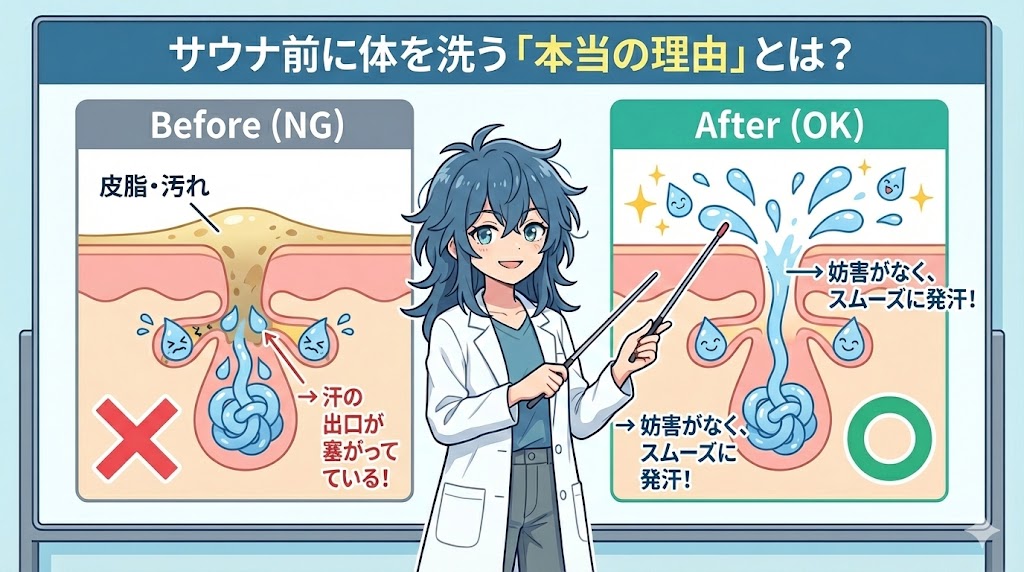

サウナ前に体を洗う「本当の理由」とは?

そもそも、なぜサウナに入る前に体を洗うのでしょうか。

「まあ、マナーだし、当たり前でしょ?」と思っている方が多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。

以下の2つの理由をしっかり理解することで、洗体という行為そのものの意識が変わり、サウナ体験の質も向上します。

- ①最低限のマナー(他者への配慮)

-

まず基本となるのが、衛生面でのマナーです。

日常生活で、自分でも気づかないうちに汗や皮脂、ホコリなどで体が汚れています。

その汚れを落とさずに、サウナ室や水風呂に入ってしまうと、共有スペースの衛生状態が悪化してしまい、他の利用者に不快感を与えてしまいます。

特に水風呂は、みんなが気持ちよく使うための大切な場所。

- ②自分の「ととのい」のため(機能的側面)

-

中級者としてぜひ意識したいのがこちらの理由です。洗体は、実は最高の「ととのい」を得るための重要な準備運動でもあります。

皮膚の表面にある古い角質や余分な皮脂、汚れは、汗腺の出口を塞いでしまうことがあります。

サウナに入る前にこれらをきちんと洗い流すことで、汗腺がスムーズに開き

「玉のような質の良い汗」を気持ちよくかけるようになります。

しっかりと汗をかけるように体を洗うことで、体の芯から温まりやすくなり

【サウナ入室前】発汗を促す「洗体」のコツ

さて、ここからが本題です。サウナの質を左右する「サウナ前の洗体」。

ただ体を清潔にするだけでなく、「最高の汗」をかくための重要な準備運動と捉えましょう。

「ゴシゴシ洗い」はNG!その理由は?

「体をしっかり洗って、汚れを落としてキレイにしよう!」と、ナイロンタオルで体をゴシゴシこすっていませんか?

僕も以前は身体をゴシゴシこすり、その刺激を感じながら洗体の気持ちよさと爽快感を求めて体を洗っていました。

実はこれ、良質な発汗のためには逆効果になる可能性があるんです。

皮膚の表面には「皮脂膜」という天然の保湿クリームのようなバリア機能があります。

体を強くこすりすぎると、この必要な皮脂膜まで洗い流してしまい、肌が乾燥状態になります。

肌が乾燥すると、体は防御反応として汗をかきにくくしてしまうのです。

これでは、せっかくサウナに入っても効率的に体温を上げることができません。

ベストな洗い方:泡で「優しく撫でる」

それでは、どう洗うのが正解なのか。

答えは「たっぷりの泡だてて、体を優しく撫でるように洗う」です。

ボディソープをしっかりと泡立て、その泡をクッションにして、手や柔らかい綿のタオルで体を洗いましょう。

目的は「汗腺を塞ぐ余分な皮脂や汚れを浮かせて落とす」ことであり、皮脂を根こそぎ奪うことではありません。

この洗い方なら、肌の潤いを保ちつつ、汗をかくための準備が完璧に整います。

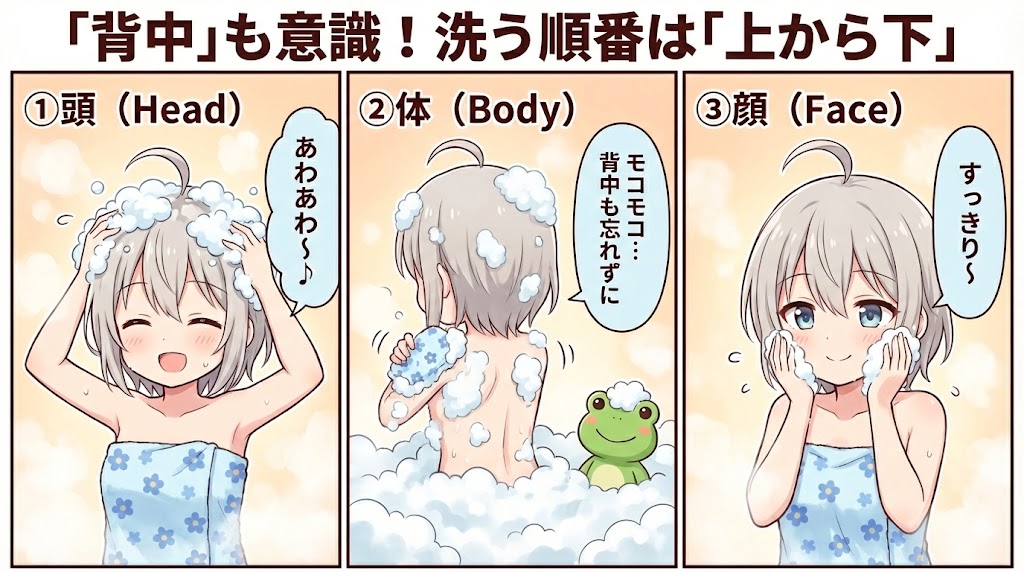

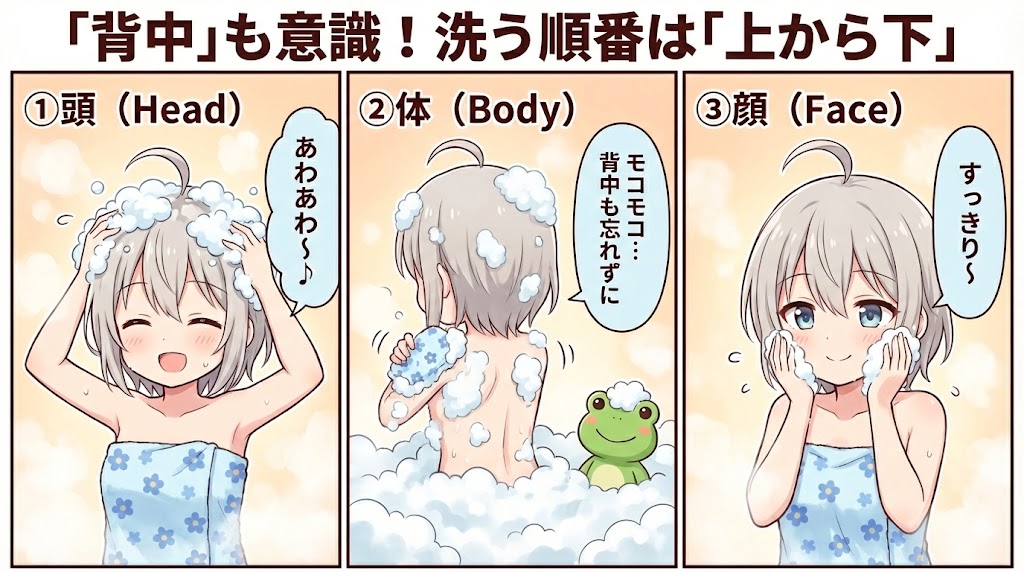

「背中」も意識!洗う順番は「上から下」が鉄則

洗い方と同じくらい大切なのが、「洗う順番」です。おすすめは、美容室やエステでも基本とされている「髪→体→顔」の順(上から下へ)です。

トリートメント成分などは、胸や背中に流れ落ちやすいため最初に洗い流します。

洗髪の後に洗体を行うことで、胸や背中についたシャンプーの残留成分も、しっかり洗い流せます。

最後に顔を洗います。洗髪・洗体中に飛び散った泡などの汚れを最後にリセットします。

洗顔料のすすぎ湯が胸元に残るとニキビの原因になるため、最後に必ずシャワーで首元・胸元をサッと流すのを忘れずに!

シャンプーやトリートメントの成分が背中に残ったままサウナに入ると、熱で毛穴が開き、成分が浸透して「背中ニキビ」や「炎症」の原因になります。

自分では見えない背中ですが、サウナ室では意外と見られています。清潔感を保つためにも、この順番を意識してみてください。

「髭剃り」のタイミングは?サウナ前と後どっち?

男性サウナー代表的な悩み、それが「シェービング(髭剃り)のタイミング」ではないでしょうか?

Q. 髭剃りはサウナ前?後?(クリックで正解を見る)

結論から言うと「肌が弱い人はサウナ後」がおすすめです。

| タイミング | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| サウナ前 | サッパリした状態でサウナに集中できる。 | 深剃りすると、サウナの熱や汗がしみてヒリヒリ痛む。 |

| サウナ後 | 蒸気でヒゲが柔らかくなり、肌への負担が少なくなる。 | サウナ中にヒゲが伸びている状態が気になる。 |

日本サウナ学会代表理事の加藤容崇医師も、サウナ室の乾燥による肌ダメージへの注意を促しています。

サウナ前の深剃りで角質(肌のバリア)を削りすぎた状態で熱波を浴びるのは、肌にとって大きな負担になります。

もし「サウナ前」に剃るなら、あらかじめ深剃りしすぎない電動シェーバーで剃っておくのが安全策です。

シャンプーのタイミングは?答えは「サウナ前」が合理的

サウナーの間でも意見が分かれる「シャンプーのタイミング」問題。

結論から言うと、「サウナ前に済ませる」のが最も合理的です。

ただし、リンスやコンディショナー、トリートメントは、髪のキューティクルが開くサウナの「後」に行う方が、成分が浸透しやすいと言われています。

ちなみに僕は、「オルビス ミスター」というシャンプーを使って頭を洗っています。

優しく泡立てて髪の毛を洗うと、スッキリとした香りが広がり、気分も落ち着き、気持ちよく洗うことができます。

それに加えて、高い洗浄力で皮脂を洗い流し、より一層気持ち良く汗をかける点もポイント。

もちろんマナー(頭皮の汗やニオイを落とす)という側面も大きいですが、機能的なメリットも大きいです。

サウナーが「洗体ソープ」にこだわる理由

サウナに慣れてきて、より一層ととのいたいのなら、シャンプーやボディソープにもこだわってみませんか?

サウナ施設に備え付けのものでも洗浄としては十分ですが、「ととのいの質」を本気で高めたいなら、ソープ選びは非常に重要な要素になります。

サウナ前の洗体は「汚れを落とす」だけでなく、「汗をかく準備」と「肌を守る」という目的があるからです。

ここでは、サウナ中級者がこだわるべき3つのポイントをご紹介します。

①「オーガニック素材」で肌への負担を最小限に

肌は思っている以上にデリケート。

洗浄成分が強すぎるソープは、ゴシゴシ洗いと同じように必要な皮脂まで奪ってしまい、乾燥の原因になります。

そこでおすすめなのが、天然由来成分を中心としたオーガニック系のソープです。

肌に必要な潤いを残しつつ、汗腺を詰まらせる余分な皮脂や汚れだけをマイルドに洗い流してくれます。

「洗いすぎによる乾燥」を防ぎ、サウナ室でのスムーズな発汗をサポートする、守りのケアと言えるでしょう。

②「HSP(ヒートショックプロテイン)」で熱を味方に

サウナ好きなら一度は聞いたことがあるかもしれない「HSP(ヒートショックプロテイン)」。

これは、熱などのストレスから細胞を守るために体内で生成されるタンパク質です。

HSPを補給・サポートする成分が配合されたソープを使うことで

サウナの熱による肌ダメージ(乾燥やヒリヒリ感)を軽減する効果が期待できます。

サウナの熱を「ダメージ」ではなく「美容・健康効果」として最大限に活かすための「攻めのケア」アイテムです。

③「香り」で嗅覚から「ととのい」を促進する

見落としがちですが、嗅覚は「ととのい」に絶大な影響を与えます。

化学的な香りが強く残るソープは、サウナ室の熱で香りが立ちすぎてしまい、リラックスを妨げる原因になりかねません。

選ぶべきは、サウナと相性の良い自然なアロマ系の香りです。

「ヴィヒタ(白樺)」や「ヒノキ」「柑橘系」など、心地よいと感じる香りを探してみましょう。

洗体の段階からリラックス状態に入ることで、サウナセッション全体の質が格段に向上します。

是非ご自身に合うソープを見つけて、更なるサウナ体験を実感してほしいです。

「備え付け」卒業のススメ。マイ・アメニティで差をつける

施設のシャンプーで髪がギシギシになったり、好みの香りじゃなかったりして、テンションが下がった経験はありませんか?

「マイ・アメニティ」をスパバッグに忍ばせておくだけで、浴室に入った瞬間から「自分のサウナ」に入り込めます。

| 特徴 | おすすめのタイプ | サウナでのメリット |

|---|---|---|

| 高保湿タイプ | 乾燥肌・カサつきが気になる人 | 熱による水分蒸発を防ぎ、肌のバリア機能を保護する |

| スカルプケア | 抜け毛・頭皮のベタつきが気になる人 | 汗や皮脂汚れをすっきり洗浄し、清潔に保つ |

| アロマ特化 | とにかくリラックスしたい人 | 嗅覚刺激により、リラックス感を高める |

まだマイ・アメニティをお持ちでない方は『オルビス ミスター』の初回限定体験セット(980円)を試してみることをおすすめします。

「スカルプケアもしたいけど、肌の乾燥も気になる…」

そんな欲張りなサウナーの欲求を満たしてくれる、僕が自宅でも愛用している製品です。

洗顔から入浴後のスキンケアまでこの体験セットで完結できます。

施設へ持ち込んでもかさばらないミニサイズで、表で紹介した「スカルプ(洗浄)」と「高保湿」の両方をカバー。

サウナの準備から仕上げまで、このセット一つで完結します。

- 【洗う】濃密クレイ泡洗顔: 頑固な皮脂汚れを吸着洗浄。やさしくなめらかに洗い上げ、発汗を妨げない清潔な肌へ整えます。

- 【潤す】7日間のスキンケア: 化粧水とクリームもセット。サウナ直後の「肌の乾燥」を防ぐ仕上げケアまで可能です。

- 【特典】ヘアケアもお試し: 話題のシャンプー&コンディショナー(2回分)が付属。まずはその実力を試してみてください。

\ 送料無料・開封後でも30日以内なら返品OK/

洗ったらすぐサウナ…ちょっと待った!「湯通し」で発汗を促進

体をキレイに洗った後、すぐにサウナ室へ向かっていませんか?実はそれ、非常にもったいないことをしています。

体を洗った直後は、まだ体の芯は冷えたまま。その状態でサウナに入っても、最初の数分は「体を温めるだけ」の時間になってしまいます。

そこで取り入れてほしいのが、通称「湯通し(下茹で)」です。

医学的なメリット:『医者が教えるサウナの教科書』の著者である加藤容崇医師も、深部体温を効率よく上げるテクニックとして湯通し(下茹で)に言及しています。

事前に湯船で血液を温めておくことで、サウナ室に入ってから深部体温が「ととのう目安(+0.8℃〜+1.0℃)」に達するまでの時間を短縮できます。

結果、肌や心臓への負担を減らしつつ、短時間で良質な発汗が可能になるのです。

洗体後、お風呂(40〜41℃)に3〜5分浸かる。夏はぬるめ、冬は熱めがおすすめ!

額にうっすら汗が滲んでくるまでを目安に。体が温まったと思ったらサウナ室へ向かってOK!

毛穴が完全に開き、サウナ室に入った瞬間から「玉のような汗」が出る。

この一手間を加えるだけで、1セット目の発汗量と満足度が劇的に変わります。ぜひ次回のサウナで試してみてください。

【サウナ室入室直前】なぜサウナ室に入る前に体を「拭く」のか?

体を洗い、いよいよサウナ室へ。その直前、あなたは体をしっかり拭いていますか?

「どうせすぐ汗をかくのに、なぜ?」

「ちょっとくらい濡れていても大丈夫でしょ?」

そう思うかもしれませんが、この一手間が「ととのいの質」と「サウナーとしての品格」に大きな差を生みます。

その理由を、科学的な視点とマナーの視点から解説します。

①気化熱で体が温まりにくくなる

最も大きな理由が「気化熱」です。

気化熱とは、液体が蒸発するときに周りから熱を奪う現象のこと。夏に打ち水をすると涼しくなるのと同じ原理です。

体が濡れたままサウナ室に入ると、まずその水分が蒸発しようとして、体の表面から熱を奪っていきます。

つまり、体を温めるどころか、逆に体を冷やしながらサウナに入っていることになってしまうのです。

これでは体の芯まで温まるのに時間がかかり、発汗効率が著しく落ちてしまいます。日本サウナ学会代表理事の加藤容崇医師も、体を拭くことの重要性を指摘しています。

最高のパフォーマンスでサウナを楽しむために、この一手間は絶対に欠かせません。

全身一滴の水滴も残さない!くらいの意気込みで、念入りに拭き取りましょう。

発汗効率を最大化するために、絞りやすいフェイスタオル(速乾性の高いMOKUタオルなどがおすすめ)で丁寧に拭き上げましょう。

特に首やわきの下、足の付け根には太い血管が通っていて、この部分に水滴が残っていると、効率的に体を温めることが出来なくなります。

以前僕は、早くサウナに入って体を温めたいと思い、体を拭くことを忘れてサウナ室に入室してしまった経験があります。

サウナ室で温まっていても、水滴を拭き取っていないので、その水滴が汗なのか、水なのか判断できなくなってしまったんです。

その状態で僕は、汗がたくさん出て体が温まったと勘違いして退室してしまい

そのまま水風呂に入り、体を冷やしすぎてしまい、外気浴でのととのいを逃してしまった経験があります。

視覚で見て取れる体の変化も、自身のコンディションを把握する要素の一つだと、僕はその時に感じました。

②サウナ室のコンディションを保つ

もう一つの理由は、他の利用者への配慮です。

特に日本の多くのサウナ(ドライサウナ)では、カラッとした高温の環境が好まれます。

そこに濡れた体の人が入ると、水滴が蒸発して室内の湿度が変わり、不快に感じる人もいます。

また、床やサウナマットがビショビショになり、衛生面でも良い状態とは言えません。

「サウナ室はみんなの聖域」。そのコンディションを良好に保つ意識も、サウナーとして大切な心構えです。

入室までの動線まとめ

ここまでを整理すると、サウナ室に入るまでの「完璧な動線」はこうなります。

ゴシゴシ洗いはNG。泡で「上から下(髪→体→顔)」へ洗う。

湯船で3〜5分温まり、毛穴を開く。加藤医師も推奨する「深部体温UP」の秘訣。

タオルで一滴残らず拭き取る。これで準備完了!

このルーティンを守れば、サウナ室でのパフォーマンスは最大化されます。

サウナ後の汗の流し方と洗体のタイミング

サウナ室でしっかり温まり、いよいよ水風呂へ。

ここでも「洗い方」ならぬ「流し方」に、マナーと「ととのい」の質を高める重要なポイントが隠されています。

「水風呂」の前の「かけ湯(シャワー)」は絶対行う!

これはサウナーとして、いや、公衆浴場を利用する者としての「絶対のルール」です。

サウナ室でかいた汗を流さずに、そのまま水風呂に入る行為は「汗カットなし」などと呼ばれ、最も重大なマナー違反の一つです。

あなたが気持ちよく水風呂に入れたのは、他の誰かがマナーを守っているから。

水風呂は全員で共有する「聖域」だと思って、あなた自身の体も心も綺麗に流してクールダウンしてくださいね。

ととのいの質を高められる機能的なメリット

マナー面だけでなく、水風呂の前に汗を流すことには「ととのい」の質を高めるメリットもあります。

- 体の準備(心臓への配慮)

-

熱いサウナ室から出て、いきなり冷たい水風呂に入ると、心臓に大きな負担がかかります(ヒートショック)。

かけ湯やシャワーで汗を流しながら、まずは体の末端(足先、手先)から徐々に冷水に慣らしていくことで

体を「水風呂モード」に切り替えることができます。

- 「羽衣」をまとう準備

-

水風呂に入ると、体の表面に薄い「温度の膜」ができ、これが冷たさを和らげてくれます。

これをサウナーは「羽衣(はごろも)」と呼びます。

汗や皮脂が体に残っていると、この繊細な羽衣がうまく作られないと言われています。

汗をしっかり流すことは、水風呂の気持ちよさを最大限に引き出す準備でもあるのです。

水風呂前の掛け湯は、水シャワーでも気持ちがいいですが、僕は断然かけ湯派です。

水シャワーで体を慣らしてからの水風呂もいいですが、ぬるめの掛け湯で汗を流して少しだけ体温を下げた後

キンキンの水風呂に一息で、肩まで入ったときの爽快感が大好きなんですよね。

帰る前は「汗を流す」だけでOK

サウナを終え、「そろそろ帰ろうかな?」と考えた時に、汗もかいてしまったし

「もう一度シャンプーやボディソープで洗ったほうがいいかな?」と迷うかもしれません。

答えは「NO」です。

この記事の冒頭で解説した通り、サウナ「前」にシャンプーと体の洗浄を済ませていれば、最後はシャワーで汗を流すだけで十分です。

むしろ、ととのった後のリラックスした状態で、再びゴシゴシと体を洗うのは

肌に余計な刺激を与えてしまい、ととのった感覚をリセットしてしまうようで勿体無いです。

サウナ前にシャンプーだけを済ませた方は

このタイミングでリンスやコンディショナー、トリートメント、そして洗顔を行うのが最も効率的です。

サウナで傷んだ肌や髪の毛を優しくケアして、入浴後の化粧水やヘアリキッドなどの仕上げに完璧に繋げましょう。

サウナ後の「肌の乾燥」や「髪のパサつき」が気になる方は、自宅のシャワーヘッドにもこだわってみてください。洗浄力と保湿力を兼ね備えた、人気のシャワーヘッドを徹底比較しました。

これだけはNG!見落としがちな洗体マナー

最後に、サウナに慣れてきた中級者だからこそ、改めて確認しておきたい「洗体」周りのNGマナーをご紹介します。

基本を押さえているあなたも、無意識にやってしまっていないか、チェックしてみてください。

- かけ湯やシャワーのしぶきを周囲に飛ばす

- 水風呂に潜る前には…

- 洗い場での場所取り

- サウナマットを洗わずに戻す

①かけ湯やシャワーのしぶきを周囲に飛ばす

体を洗うことや、汗を流すことに集中するあまり、シャワーやかけ湯のしぶきが、周りに座っている人に盛大にかかっている…。

これは非常に不快感を与えてしまいます。

シャワーを使うときは、なるべく低い位置で使う。

かけ湯は、お湯が飛び散らないように静かに行う。周囲に人がいないか確認する、その数秒の心遣いができるサウナーになりましょう。

特に肩や背中を流す際は、後ろの人へシャワーが飛び散ってしまいがちです。

お互いが気持ちよく入浴するための配慮を、忘れないようにしたいですね。

②水風呂に「潜る」前には汗を流す

一般的に水風呂は潜水禁止が多いですが、潜水が許可されている施設の場合、水風呂に潜るのが好きな方もいるでしょう。

その際、サウナ室でかいた、頭の汗をしっかり流していますか?

頭を流さずに潜ると、水風呂が一気に汚れてしまいます。潜る前に、シャワーや掛け湯で、しっかり頭から汗を流すのが最低限のルールです。

たまに見かけるのは、体の汗を先に流したあと、頭の汗も流したと勘違いして水風呂へ潜ってしまう人です。

早く水風呂でクールダウンしたい気持ちはわかりますが、汗は確実に流しましょう。

潜水禁止の場合だけど、「頭まで潜りたい!」と思う人は、水風呂に入ったあとに桶で頭から水をかぶりましょう。

体は既に冷えているので、潜るのと同じくらいの爽快感が得られますよ。

③洗い場での「場所取り」はNG

これは洗体そのものではありませんが、非常に重要なマナーです。

自分のタオルやサウナグッズを洗い場に置いたまま、サウナ室や水風呂に行く行為。

洗い場は限られた共有スペースです。自分が使っていない時間は、必ず荷物をロッカーや所定の棚に戻し、他の人が使えるようにしましょう。

洗体を終えたら、使用した洗い場の泡や、桶の水をしっかり流して

椅子を直し、次の人が気持ちよく使えるように整えることを忘れずにしたいですね。

④サウナマットを洗わずに戻す

サウナ室から出る際、借りたサウナマットを水で流すのが一般的です。

しかしその際、サウナマットを流さずに戻してしまう人をたまに見かけます。

正直、どのサウナマットでも濡れていて、汗か水かなんてわかりませんが

もし自分が使用するサウナマットに、汗が多量に付着しているとしたら、使用したくないですよね?

自分の汗を流すかけ湯や、シャワーの段階でサウナマットの汗も一緒に、流しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は、サウナの「ととのいの質」を高めるための「洗体」について、その理由から具体的な方法、マナーまで詳しく解説してきました。

- 洗体の理由:マナーだけでなく、汗腺を開き「質の良い汗」をかくため。

- サウナ前:「ゴシゴシ洗い」はNG。「泡」で優しく洗い、シャンプーも済ませる。

- 洗う順番は「髪→体→顔」で胸ニキビ、背中ニキビ対策。

- ソープ選び:「肌への優しさ(オーガニック)」「機能性(HSP)」「香り」にこだわると、ととのいの質が上がる。

- 湯通し(下茹で)で毛穴を開き、発汗をサポートさせる。

- 体を拭く:気化熱で体が冷えるのを防ぎ、発汗効率を上げるためにも、衛生的にも必須。

- サウナ中・後:水風呂前の「汗カット」は絶対。帰る前は汗を流すだけでOK。リンスやコンディショナーはこのタイミングがベスト。

サウナの「洗体」は、単なる通例作業ではありません。

一つひとつの手順に込められた「マナー(他者への配慮)」と「効果(自分への配慮)」を理解することで、サウナ全体の質は驚くほど向上します。

この記事で紹介したテクニックや考え方が、あなたの「ととのい」を、より深く、より没頭するきっかけになれば幸いです。

ぜひ次のサウナで実践して、これまでとは違う「スッキリ感」や「深いリラックス」を味わってみてください。

あなたのサウナ体験を、100倍気持ちよくするお手伝いができたなら幸いです。