「サウナの入り方がよくわからない」

「水風呂が冷たくて苦手」

「何分入ればいい?」

実際、サウナに興味はあるけれど、どうしたら「ととのう」ことが出来るのか?と悩む初心者の方も多いです。

さにき

さにきこんにちは!年間100回以上サウナに通う、サウナ専門サイト運営者のさにきです。

過去の僕も興味本位でサウナに入ったものの、水風呂が苦手で水風呂に入らず、外気浴して休憩もしない。

当然、僕もあなたを同じくサウナの気持ちよさを実感することはできていませんでした。

サウナ→水風呂→外気浴

という単純なステップを踏んでいないだけで、サウナの効能と気持ちよさを実感することが出来ていなかったんです。

このステップを正しく踏むだけでだれでも「ととのい」に近づくことが出来ます。

是非、この記事で紹介する正しい手順と少しの知識で「ととのう」感覚を体験してください。

本記事では、日本サウナ学会代表・加藤容崇先生の知見も参考に初心者にも優しく、科学的に見たサウナの入り方から正しいマナーまで、5つのステップにして解説します。

初心者でも今日から気持ちよくサウナを楽しめる、保存版ガイドです。

- 初心者でも失敗しないサウナの基本手順

- 苦手な水風呂を克服するコツ

- 「ととのう」ための外気浴のポイント

STEP1:まずは「洗体」から|気持ちよくととのうための第一歩

掛け湯だけで、早くサウナ室に入りたくなる気持ちは良くわかります。

僕も疲れているときは、とりあえず掛け湯で汗と汚れをサラッと流して、サウナに入りたくなるときは多々あります。

ですが、実は洗体(体や髪を洗うこと)こそが快適なサウナ体験のはじまりなんです。

たった数分の準備で、汗のかき方やととのい方がまるで違います!

最高のサウナ体験をするためには、この一番最初の洗体が非常に重要です。

なぜサウナ前に洗体が必要なの?

「体を洗うだけでそんなに変わるの?」と思うかもしれませんが、洗体はマナーであり、サウナの効果を最大限に引き出す秘訣でもあります。

3つのポイントを以下の表に、簡単にまとめてみました。

| ポイント | 効果・理由 |

|---|---|

| 衛生・マナー | 体の汚れを落とすことで、他の利用者も気持ちよく入浴できます。マナー面だけでなく心理的リラックスにも◎ |

| 発汗効率アップ | 皮脂や毛穴の汚れを落とすと汗がスムーズに出て、血流や代謝が活性化。ととのいやすくなります。 |

| 美肌・健康効果 | 清潔な状態で発汗することでターンオーバーが促進され、ニキビ予防や肌コンディションの改善にも◎ |

衛生的配慮・マナーである

サウナ室は多くの人が共有する場所で、清潔な状態でサウナ室に入室することがサウナーへの第一歩です。

あとから入ってくる人たちが、サウナ室内で快適に過ごせるように、体と頭を洗い清潔な状態で入室しましょう。

といった考え方は一般的であり、日本の素晴らしいマナーです。

サウナ室はただ体を温めて汗をかくだけの場所ではなく、自分自身と向き合い深く瞑想を行っていたり、我慢の限界に挑戦している人もいます。

したがって、他の入浴者が不快に思うことはなるべく避けるべきです。

サウナの本場、フィンランドにはこんな格言があります。

「サウナでは、教会と同じように行動しなければなりません」

日本で例えるなら、神社やお寺などに言い換えてみると、イメージがつきやすいと思います。

それくらい厳正な場所だとされていることを、頭に置いておきましょう。

毛穴の汚れや、皮脂を取り除き発汗を促進する

皮脂や汚れで毛穴が詰まっていると、効率良く汗をかくことができません。

事前に体を洗うことで、毛穴の汚れや皮脂を洗い流し、効率的に発汗できるため、サウナの血行促進や疲労回復効果をより高められます。

美肌・健康効果の増進

サウナで得られるメリットの一つに美肌効果が上げられます。

事前に体を洗い、毛穴の汚れや皮脂を洗い流すことで、肌の新陳代謝(ターンオーバー)が促されニキビ予防など、美肌効果の上昇が期待できます。

事前に体を洗い毛穴がきれいな状態にしておくことで効率的に発汗し、体温調節機能を正常に働かせてのぼせにくく、体への負担が少ない入浴をすることが出来ます。

豆知識

体を洗う前に、グルっと洗い場を見渡してみましょう。一部だけ、シャワーやソープが違うエリアがあるかもしれません。

見つけられれば、より特別なシャワータイムを楽しめますよ!

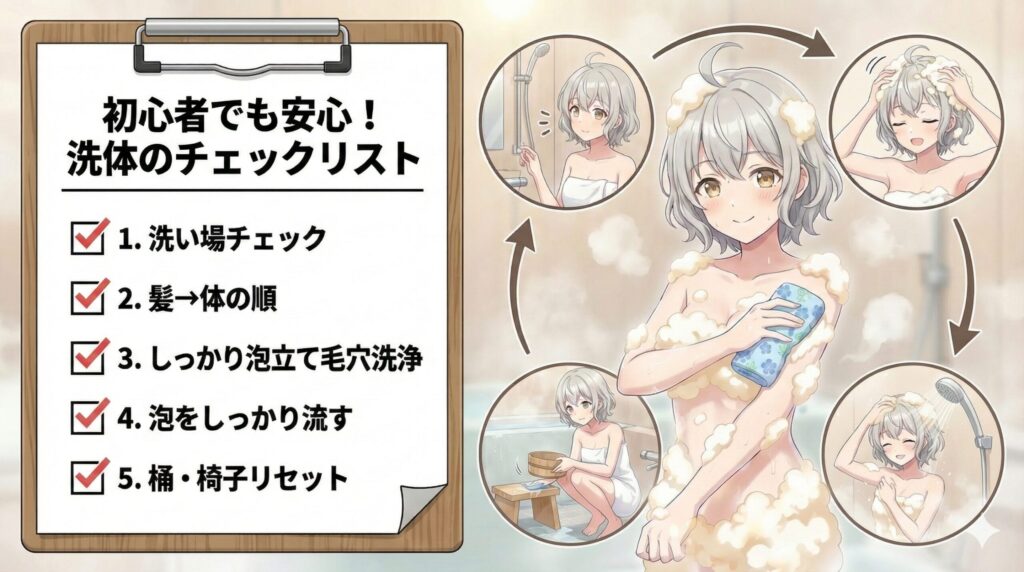

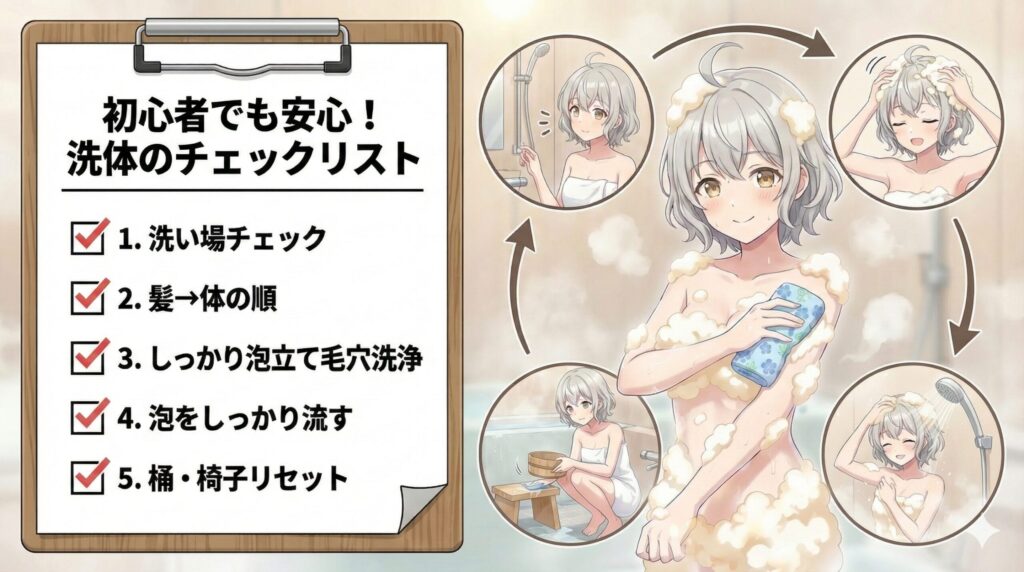

初心者でも安心!洗体のチェックリスト

僕が行っているルーティンは以下の通り

- 洗い場(特別ブース)のチェック

- シャンプー→ボディソープの順で洗う

- しっかり泡立てて、毛穴の汚れを意識して洗う

- 泡をしっかり流す(衛生面、発汗促進)

- 桶や椅子は泡を流し、元の位置に戻す(次の人への思いやり)

洗い場での大声の会話や場所取りは控えめに。「来た時より綺麗に」を意識すると、気持ちもととのいます。

時間がないときは「泡で軽く汚れを流す」だけでもOK。この後ぬるめの湯船で3〜5分温まってからサウナに入ると、発汗効率がぐっと上がります。

もちろん、時間に余裕があるなら「洗い方」にこだわってみてください。

「たかが体を洗うだけ」と侮ってはいけません。それは、洗い方ひとつで「ととのいやすさ」が変わるからです。

さらに詳しく洗体について掘り下げた、ガチ勢が実践する「発汗効率を最大化する究極の洗体術」について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

👇ととのう体を作る「正しい洗い方」はこちら

STEP2:サウナ室に入る前にするべき6つのポイント

全身を洗い終えてサウナ室へ行きたいところですが、サウナ室に入る前にやっておきたい6つのポイントがあります。

この6つを行うことで、サウナを安全かつ快適に利用でき、サウナの効果を最大限に受けることができます。

- 体調の確認

- 施設ルールの確認

- 導線の把握

- 軽く体を温める(下茹で)

- 水分補給をする

- 体の水滴を拭き取る

それでは、一つずつ解説していきましょう。

①体調の確認

大前提として、体調が悪いときはサウナの利用は避けましょう。

風邪気味、発熱、二日酔い、睡眠不足など

サウナでは、高温の中で数分間過ごし水風呂に入るため、日常ではあり得ない温度変化に対応する体力が必要です。

体調不良時や飲酒後に入ると、脱水や心臓への負荷、事故リスクが高まってしまいます。

昔は、サウナで汗をかけばアルコールが早く抜けるという考えがありました。

ですが実際は、汗で排出されるアルコールはごくわずかで、アルコールの大部分は肝臓で分解されます。

その他にも、血圧の変動による心臓への負荷増大や、酩酊状態での判断力の低下による、事故のリスクも挙げられます。

これらの理由により、飲酒後のサウナは避けましょう。

安全に気持ちよくサウナを利用しましょう!

②訪問施設のルールを確認する

サウナには、施設ごとに独自のルールがあることがあります。入浴前に、掲示を確認しておくのがおすすめです。

実際に、ルールを破って汗を流さず水風呂に入ったり、潜水したりしている人を見て、不快な思いをした経験があります。

ルールを守って、気持ちよく使用しましょう。

代表的な例は以下の通りです。

- サウナ室内での会話・私語の禁止

- 飲食物の持ち込み禁止

- 水風呂の潜水禁止

- サウナマット・タオルの使用方法の指定

- 場所取りは控える

- 汗を流さずに水風呂に入らない

- 髪の毛は湯船に浸けない

- タオルを浴槽内に入れない

事前に自分がしっかりと、ルールを確認しておくことで、利用者全員が快適に過ごすことができます。

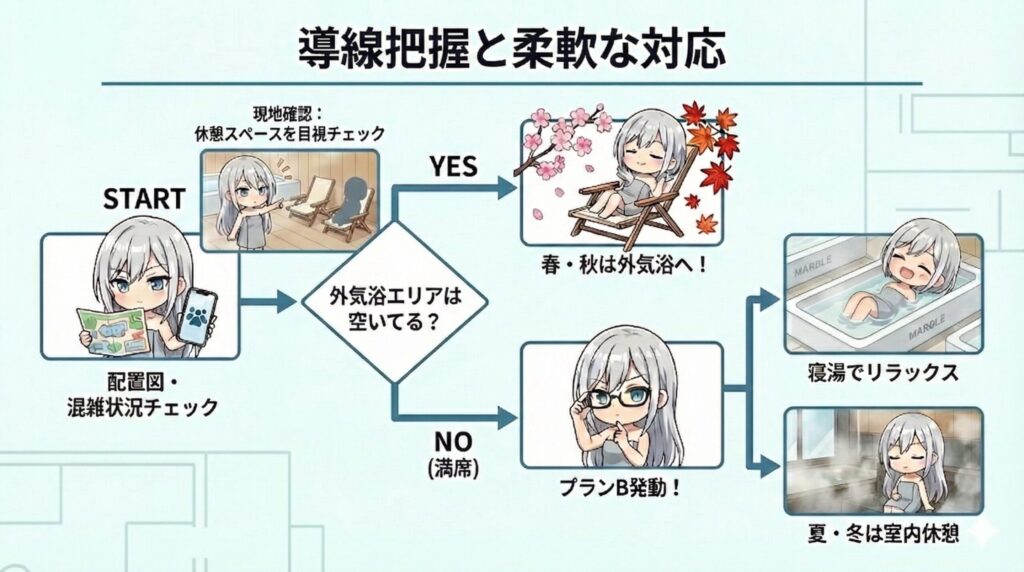

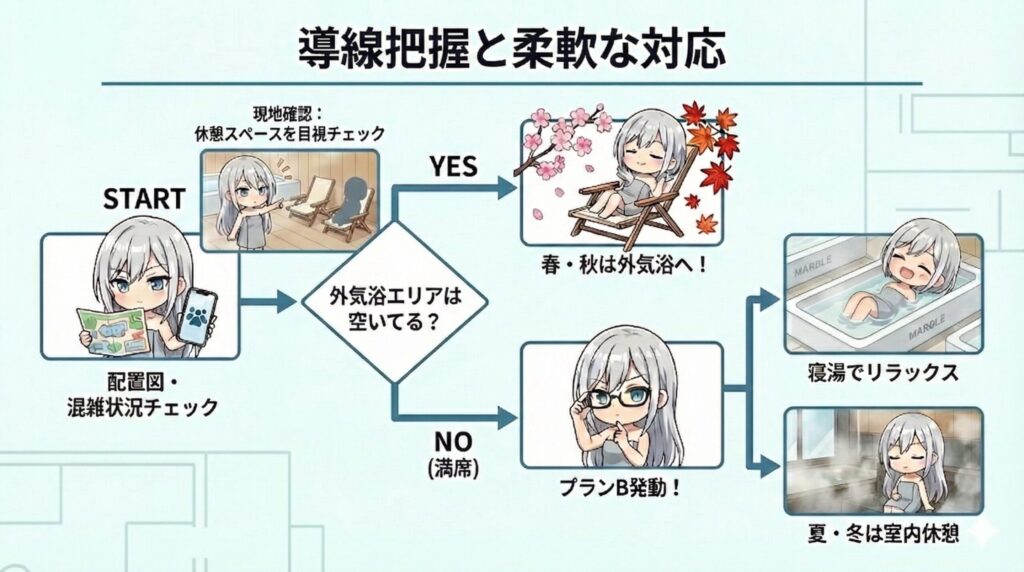

③事前に導線を把握する

最高のサウナ体験を経験するために、サウナ室→水風呂→外気浴(休憩場所)の順路を事前に把握しておきましょう。

僕も最初に浴場を一周して、椅子や浴槽の位置を確認しておくことで、混雑時や初めての施設でも、スムーズに外気浴を楽しむことができています。

- 事前に浴場の配置図をチェック

- 椅子や休憩スペースの混雑状況をチェック

- 外気浴用の椅子が空いていない場合は、寝湯や内気浴のプランを用意

- 季節に応じて、夏や冬は浴室内休憩(内気浴)、春や秋は外気浴など柔軟に対応

④軽く体を温める(下茹で)

サウナに入る前に、湯船で3〜5分ほど体を温めましょう。

サウナーの間では「下茹で」と呼ばれており、体の芯まで温めなくても、短時間で効果は十分です。

- 血管が広がり血流が良くなる→サウナ室での発汗がスムーズに

- 急激な温度変化による心臓への負担を軽減

- おすすめ浴槽:炭酸泉や温めの浴槽(お気に入りならどこでもOK)

- 時間目安:夏は短め、冬は少し長め

サウナ室での発汗がスムーズになり、外気浴の気持ちよさがアップしますよ!

⑤水分補給をする

脱水症状を防ぐため、入浴前にコップ1〜2杯の水やスポーツ飲料で水分補給を行いましょう。

浄水器や給水所は浴場の出入り口付近に設置されていることが多いので、通りがかったらこまめに水分補給を行ってください。

セット間で、こまめに水分補給を心掛けましょう!

⑥体の水滴を拭き取る

サウナ室に入る前には全身の水滴をタオルで拭き取りましょう。理由は以下の2点です。

- 発汗を促すため:肌に水分が残っていると気化熱で体が冷やされ、発汗が遅れる

- 衛生面での配慮:床や座席が濡れていると、他の利用者が不快に感じる

発汗を促すため

サウナ室内で肌に水分が付着していると、サウナ室の熱でまずその水分が蒸発します。

この気化熱によって体が冷やされ、発汗が遅れてしまうので、体をしっかり拭いておくことで体温が効率的に上がり発汗がスムーズに始まります。

吸水力の良いタオルなら、サウナ前もサウナ後も大活躍します。

衛生面での配慮

サウナ室内でも、利用者全員が快適に利用できるように、衛生面での配慮が求められます。

多くの施設では、定期的にスタッフの方が座席や通路のマットを交換して、利用者が快適にサウナを楽しめるようにしてくれています。

サウナ室内で、汗を垂らしてしまうのは仕方がないことですが、少しでも利用者が快適に過ごせるように配慮して入室するように心掛けましょう。

豆知識

加藤容崇先生によると、サウナ前の下茹では循環器系や自律神経への負荷を軽減し、発汗効率を高める効果があります。下茹でで血流を促進し、水分補給で脱水を防ぐことは、安全に「ととのう」体験を得る上で非常に重要です。

以上のサウナ前の6つの準備を行うことを、マナー的にも科学的にも理にかなった行動として、実践することをおすすめします。

STEP3:サウナ室で快適に過ごす3つのポイント

サウナデビューで最初に立ちはだかる壁は「サウナ室の暑さ」です。

しかし、ポイントを押さえれば初心者でも快適にサウナ体験を楽しめ、発汗効果やリラックス効果も高まります。

ここでは、サウナ室での過ごし方を3つのポイントに分けて解説します。

①座る位置を決める

サウナ室内は、ストーブの位置や座席の高さで温度が異なります。座る位置を工夫するだけで快適さが大きく変わります。

- 上段:より高温で早く温まる。短時間で汗をかきたい人向け

- 中段:ほどよい温度でリラックスしやすい。初心者や中級者向け

- 下段:初心者や長時間入りたい人向け。体を慣らすのに最適

温度計がある場合は表示温度を参考にし、体感温度と相談して座席を選びましょう。

上段の方が高温で、ストーブの近くは輻射熱もあり体感温度も上昇します。

急激に体温が上がると心拍数が上昇し血圧変動が起こり、めまいや頭痛の原因になるため、自分に合った段差に座ることが安全でおすすめです。

まず下段で様子を見てから、中段や上段に挑戦すると安心して快適に過ごせます。

②会話は控える

サウナ室では静かに過ごすことが基本です。

他の利用者が大きな声で会話していると、自分のサウナ体験に集中できません。

静かな環境は副交感神経を優位にし、心拍数や血圧を安定させ、リラックス効果を高めます。

- サウナは自分と向き合う時間。深呼吸や体の感覚に集中する

- 一般マナーとして大声や会話を控え、他の利用者への配慮をする

- 会話OKのサウナ室では、迷惑にならない音量で話す

静寂を楽しめるようになれば、上級者の仲間入りですよ!

③サウナ室から出るタイミング

無理に我慢せず、体がサインを出したら早めに退室することが快適なサウナ体験の基本です。

初心者は5〜8分程度、中級者は8〜12分程度が目安。心拍数は安静時の約2倍を目安にしてください。

めまい・吐き気・頭痛を感じたらすぐに退室しましょう。

- 下段・中段で体を慣らす

- 5分経過時点で心拍数や体感をチェック

- 軽く運動した程度に鼓動が早くなったら退室

- 少し熱く感じてきたら早めに退室

- 無理な我慢をしない

- 心拍数や時間を目安にすると体に負担をかけずに効果を得られる

- 短時間でも汗が出れば、血流改善やリラックス効果は得られる

他の利用者の入室時間を気にする人もいますが、体の温まり方は人それぞれ。時間は気にせず自分の感覚を大事にしてください。

利き手でない方の手首の内側で、親指側に「骨」と「腱」の間あたりを触ると、脈の触れやすい場所が見つかります。

利き手の、人差し指・中指・薬指の3本の指先で、この脈の場所を軽く押さえます。

時計の秒針を見ながら、15秒間に脈が触れた回数を数えます。

15秒間に数えた回数に4を掛けると、1分間の心拍数が算出されます。

サウナ室内の12分計を見て測りましょう!

心拍数はスマートウォッチで気軽に計測することが出来ますが、サウナ室内の高温に対応しているモデルはごくわずかです。

このことから、一般的なスマートウォッチをサウナ室内で使用することはおすすめできません。

使用する場合は、サウォッチ SHOWDOWN1というサウナ専用スマートウォッチが発売されています。

僕もサウナに行くときは毎回つけていくほど愛用しています。

サウナ室では静かに、呼吸を意識し整える

サウナ室内では、静かにして呼吸に意識を集中してみましょう。

鼻から吸い、口からゆっくり吐くことで副交感神経が優位になり、リラックス状態に入ります。

サウナ学会代表・加藤容崇先生も、「呼吸を整えることが『ととのう』鍵になる」と提唱されています。

深呼吸することで、サウナに集中することもできます!

豆知識

加藤容崇先生によると、サウナ室で静かに呼吸を整えながら過ごすと、副交感神経が優位になり心拍数・血圧が安定します。

また、座る位置や滞在時間を守ることで血流改善・発汗促進効果が最大化され、安全にリラックスできます。

サウナ室の温度と時間の目安

| 温度 | 目安時間(初心者) | 体感の変化 |

|---|---|---|

| 80〜85℃ | 7〜10分 | じんわり発汗。呼吸が楽でリラックスしやすい。 |

| 85〜95℃ | 6〜8分 | 一般的に多い温度設定。この温度帯が基準になりやすい。 |

| 100℃以上 | 4〜6分 | 温度に慣れるまでは無理せず早めの退出を。ジリジリ熱を感じる温度。 |

「どうしても熱くて息苦しいのが苦手…」という方は、もしかするとサウナの種類が合っていないだけかもしれません。

実は、サウナには「ドライサウナ」以外にも、息がしやすい「フィンランド式」や、肌に優しい「ミストサウナ」など様々な種類があります。

自分に合ったサウナの種類を知るだけで、サ活の快適度は10倍変わります。

しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

サウナ室内での体の変化

- 心拍数は入室後2〜3分で約1.5倍まで上昇します

- 体温が38〜39℃に上がると血流が促進され筋肉疲労が軽減されます

- 交感神経が一時的に優位になり、その後の冷却で副交感神経が優位になる「自律神経のリセット」が起こります。

STEP4:水風呂の役割|サウナ後に欠かせないクールダウン

サウナのあとに入る水風呂。

「冷たそうで苦手…」と思う方も多いのではないでしょうか?

僕も最初は水風呂が苦手でした!

でも実は、この水風呂こそが「ととのう」感覚を生み出す大切なステップなんです。

サウナでしっかり温まった体は、血管が広がってポカポカの状態。

そこで水風呂に入ると、今度は血管がキュッと締まり、全身の血流が一気に整います。

これが、いわゆる温冷交代浴です。

自律神経がリセットされ、心も体もスッと軽くなるような爽快感につながります。

つまり、水風呂は単に体を冷やす場所ではなく、

サウナの効果を完成させるための仕上げタイムなんです。

次のステップでは、気持ちよく入るための温度と時間の目安を紹介します。これを知るだけで、あなたの水風呂が一気に快適になりますよ。

水風呂の温度と入る時間の目安

水風呂の気持ちよさは、温度と時間のバランスで決まります。無理に我慢するよりも、自分に合った入り方を見つけるのがポイントです。

まずは目安となる温度と時間を見てみましょう。

| タイプ | 水温の目安 | 入る時間の目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 初心者 | 18〜20℃ | 10〜20秒ほど | 足先からゆっくり入り慣れていきましょう。 いきなり肩までつかる必要はありません。 |

| 中級者 | 16〜18℃ | 30秒〜1分 | 冷たさに慣れたら、軽く肩まで入って呼吸を整えましょう。 |

| 上級者 | 14〜16℃ | 1〜2分 | 体全体でスッと引き締まる感覚を楽しみましょう。 |

一般的なサウナ施設では、水風呂の温度は15〜18℃に設定されていることが多いです。

この温度帯なら、30秒~1分以内の入浴で十分に「ととのい」に効果が得られます。

血液はたった30秒でも全身を一周しているそうです!

科学的にも、サウナ後の冷却は末梢血管を収縮させて血流を促進することがわかっています。日本サウナ学会代表・加藤容崇先生も「体温の急激な変化が、自律神経を整えるスイッチになる」と述べています。

- ポイント①:冷たすぎると感じたら途中で出てもOK

- ポイント②:体を動かさず、静かに入ると冷たさが和らいでくる

- ポイント③:水風呂から出たら、水気を拭いて外気浴へ

大切なのは「頑張る」ことではなく、気持ちいいと思える範囲で続けることです。

回数を重ねるうちに、自然と冷たさの中にも快感を感じられるようになりますよ。

水風呂に入る前にするべきこと

サウナ室から出たあと、いきなり水風呂へダイブ!…これはNGです。

より気持ちよく、そして安全に「ととのう」ためには、入る前のひと手間がとても大切です。

ここでは、初心者でも失敗しにくい「水風呂の入り方」を紹介します。

水風呂にいきなり入ると、心臓への負担が大きくなります。

肩・腕・足などに軽く冷たく感じない温度の水をかけて、冷たさの予告をしておくと、体が驚きにくくなります。

サウナ後は自律神経が、交感神経優位になっています。

そこで、ゆっくり深呼吸をして副交感神経にスイッチを入れると、冷たさを受け入れやすくなり、リラックスした状態で水風呂を楽しめます。

水風呂でじっとしていると、体温で温められた薄い水の膜が肌を包みます。これが「羽衣」。

体を動かさずに静かに入ることで、この羽衣が壊れず、冷たさをやわらげるバリアになります。

上級者は、この感覚を大切にして「ととのい」をより深めています。

とくに「羽衣」を保つ入り方は、慣れてくるとサウナの醍醐味のひとつになります。

静かに、丁寧に、そして自分のペースで。

これだけで水風呂の快感がぐっと変わります。

科学的にも、水風呂での血管収縮→外気浴での拡張という流れが、自律神経をリセットするスイッチになることが確認されています(※加藤容崇先生による研究より)。

このプロセスを繰り返すことで、ストレス耐性の向上や睡眠の質改善も期待できます。

つまり、外気浴前の水風呂が、ととのいの質を大きく左右するということです。

水風呂が苦手な方へ

「理屈は分かったけど、やっぱり冷たいのは怖い…」

「手足が痛くなって、どうしてもすぐに出てしまう…」

そんな苦手意識がある方は、ぜひ以下の記事を読んでみてください。

実は、17年間水風呂を避けつづけてきた僕が、ある「3つのコツ」で克服した実体験をまとめています。

「我慢」や「気合」は一切必要ありません。読み終わる頃には、水風呂に入りたくてウズウズしてくるはずです。

STEP5:外気浴(休憩)|ととのいを生み出す究極の時間

外気浴とは、水風呂のあとに外の空気に触れながら体を休めることをいいます。

サウナ室と水風呂を終えたあとの外気浴(休憩)は、まさに「ととのい」の瞬間。

熱と冷の刺激を受けた体が、自然に調整をしはじめるこの時間に、五感が解放され深くリラックスしていきます。

体温がゆっくり戻る過程で「自律神経のリセット」が起こり、脳が深くリラックスした状態へと導かれます。

この時間こそが「ととのう」ための最大の鍵です。

季節ごとのおすすめ外気浴スタイル

季節によって外気の温度や湿度、風の感覚が異なるため、「ととのい」かたも少しずつ変化します。

季節の空気を感じながら、自分に合った外気浴スタイルを探してみましょう。

| 季節 | おすすめの外気浴方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 春(3〜5月) | デッキチェアで5〜10分ほどゆっくり休憩。 やわらかい風が気持ちよく、ととのいに最適。 | 花粉が気になる人は室内換気エリアで。春の訪れを感じる暖かい日差しを感じましょう。 |

| 夏(6〜8月) | 直射日光を避け、日陰やミストエリアでのぼせないように休憩。 | 熱が体にこもりやすいので、日陰や風通しの良い場所を選ぶ。ぬる湯も◎ |

| 秋(9〜11月) | 涼しい風と落ち着いた気温で外気浴のベストシーズン。 | 5〜8分の外気浴で自然な「ととのい」を実感しやすい。 |

| 冬(12〜2月) | 屋内の風通しスペースや寝湯で体を冷やしすぎないように休憩。 | ブランケットやサウナポンチョを活用して冷えを防ぐ。足湯も◎ |

五感で感じる外気浴の魅力

外気浴では、ただ座って休むだけでなく、五感を使って自然を感じることがととのいを深める秘訣です。

- 聴覚:風の音、鳥のさえずり、水の流れに耳を傾ける。

- 視覚:空の青、木々の緑、光のゆらめきをぼんやり眺める。

- 嗅覚:木の香りや湿った土の匂いを感じて深呼吸する。

- 触覚:肌をなでる風の冷たさを味わう。

- 味覚:味覚が鋭敏になり、より料理や水の美味しさを感じる。

これらを意識することで副交感神経が優位になり、呼吸が落ち着き、自然と「ととのう」状態へと導かれます。

自然を感じることが、究極のサウナ体験

自然の中で風を感じ、光を見て、静寂に包まれる外気浴。それは、サウナの熱や水風呂の冷たさの先にある「心身のととのい」の時間です。

人工的な設備では味わえない、自然と一体になるような幸福感。この瞬間こそ、サウナの本質であり、究極のリラクゼーションです。

ととのう瞬間を味わおう

外気浴中は、体の中を血流がゆっくり巡り、脳内でエンドルフィン(幸福ホルモン)が分泌されます。

まるで自然の中に溶けていくような心地よさを感じる瞬間です。

この状態ではストレスホルモン(コルチゾール)が低下し、集中力アップや睡眠の質向上にもつながると報告されています。

慣れてくると、3セット目あたりから深い「ととのい」を感じやすくなります。無理せず、自分のリズムで楽しむことを心掛けましょう。

僕は1セット目でもととのっちゃいます!

外気浴の最中に心地よい風を頬で感じながら目を閉じると、まるで体がリセットされたような爽快感に包まれます。

これがサウナがもたらす究極のリラクゼーション。そして、一日の疲れを手放す時間です。

休憩のコツと再セットの流れ

外気浴で「ととのう」感覚を味わったら、そのまま余韻を楽しみましょう。

無理にすぐ動かず、体が自然に「もう一度入りたい」と感じるまで待つのがポイントです。

多くの人は、1セット目よりも2セット目・3セット目の方が深いリラックスを感じやすい傾向にあります。

- セット数の目安:サウナ→水風呂→外気浴を1回として、3セット程度がおすすめです。

- 外気浴後は:しっかり水分補給をしてから次のセットへ。スポーツドリンクやミネラルウォーターが理想的です。

- セットの合間:休憩スペースでのんびり座ったり温泉を楽しむのもOK。焦らず「体の声」に耳を傾けましょう。

回数を重ねていくうちに、自然とサウナ浴のペースを覚えていきます。まずは焦らず、あなただけの心地よいルーティンを見つけていきましょう。

そして、サウナに慣れてきて「もっと深くととのいたい!」「あまみが出る感覚を味わいたい」と思ったら、次は「時間」を意識してみてください。

実は、サウナ医学において「水風呂を出てから2分以内に座れるか」で、ととのいの質が劇的に変わることが分かっています。

脳疲労を強制リセットする、ガチ勢が実践する「休憩の極意」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

注意点|のぼせ・冷え対策

外気浴やサウナの繰り返しは体に心地よい刺激を与えますが、無理をすると逆効果になることもあります。安全に楽しむために、以下のポイントを意識しましょう。

- のぼせ対策:サウナ室で急に立ち上がらない。頭がふらっとしたらすぐに退出を。

- 冷え対策:冬場の外気浴ではタオルを肩にかける、ポンチョを羽織るなど体温調整を忘れずに。

- 水分補給:セットごとにコップ1杯(200ml程度)を目安に水分を取る。

- 食後すぐ・空腹時:どちらも避けて、軽く食事して1〜2時間後がベスト。

サウナを楽しむ最大のコツは、「自分の体調を観察する」こと。

周囲のペースではなく、自分の体が心地よいと感じるリズムを大切にすれば、回を重ねるごとに「ととのい」が深まります。

まとめ|正しいサウナの入り方で「ととのう」をもっと深く

サウナは、ただ汗をかくだけの場所ではありません。体と心をリセットし、自分をととのえるための「自分との対話の時間」です。

今回紹介した流れをおさらいしてみましょう。

| ステップ | ポイント | 効果 |

|---|---|---|

| ①洗体 | 毛穴の汚れや、皮脂を洗い流す | 毛穴の汚れや皮脂を落とすことで、発汗がスムーズになり血流や代謝が活性化 |

| ②下準備 | 体調の確認・ルールの確認 導線の把握・下茹で 水分補給・拭き上げ | 体の温度調整がスムーズになり、心身ともにととのう準備 |

| ③サウナ室 | 無理せず5〜12分を目安に | 血流促進・代謝アップ・心拍数上昇 |

| ④水風呂 | 汗を流してから静かに入る | 血管収縮→自律神経リセット |

| ⑤外気浴 | 5〜10分ゆったり休憩 | 副交感神経優位・エンドルフィン分泌・ととのい |

この5ステップを意識するだけで、「ととのい」の質が格段にアップします。

さらに、週1〜2回のサウナ習慣を続けることで、睡眠の質・ストレス耐性・集中力にも良い影響が見られます(※加藤容崇先生の研究より)。

さいごに|あなたの「ととのい」が見つかりますように

サウナは「正しく入る」ことで、誰でも気持ちよくととのうことができます。

最初は戸惑うことがあっても、少しずつ自分のペースを見つけていけば大丈夫。

そして、自分なりの「ととのいルーティン」を見つけたときサウナがもっと特別な時間になるはずです。

あなたのサ活が100倍楽しくなるお手伝いが出来たなら幸いです。